| 受験人数 | 問題数 | 合計点数 | 最高得点 | 平均点 | 合格点 | |

| 一次予選 | 1578名 | 60問 | 60点 | 58点 | 28.1点 | 39点(得点率65%) |

| 二次予選 | 204名 | 50問 | 100点 | 92点 | 60.8点 | 110点(得点率69%) |

| (一次+二次合計) | ||||||

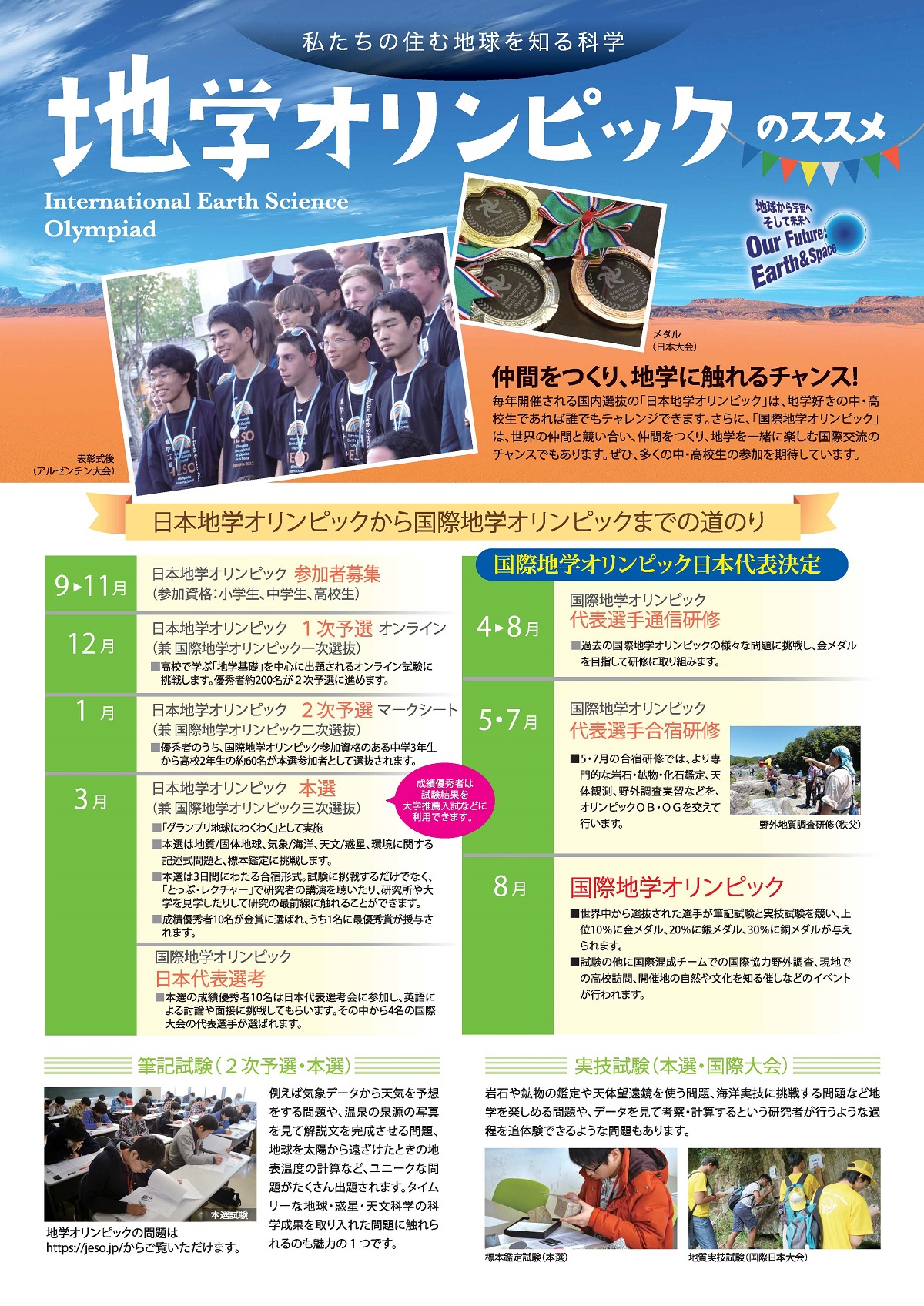

仲間をつくり、地学に触れるチャンス

地学オリンピックは、小学生・中学生・高校生の皆さんが地学の知識や思考力を競い合い、日本全国、さらには世界の仲間をつくり、地球を楽しむ『チャンス』です。国内で毎年開催される『日本地学オリンピック』は、地学好きの小学生・中学生・高校生であれば誰でもチャレンジできます。毎年2000人規模の小学生・中学生・高校生がチャレンジしています。さらに、『国際地学オリンピック』では、世界の仲間と競い合うばかりでなく、国際交流を通じて世界に目を向けることもできます。多くの小学生・中学生・高校生の参加を期待しています。

主催

NPO法人地学オリンピック日本委員会

地学オリンピック Q&A

A1. ▼

2024年度の結果は以下のとおりです。

A2. ▼

一次予選・二次予選の出題範囲は、高等学校「地学基礎」になります。高校で地学基礎が開講されていない学校も多いかもしれません。多くの受験生は、地学基礎の教科書で勉強するほか、

以下のような参考書を使って勉強をしています。また、大学入学共通テストの「地学基礎」の

過去問や、東大を初めとした地学分野の入試過去問を使って勉強している生徒もいるようです。

『二訂版 ニューステージ地学図表 地学基礎+地学対応』(浜島書店)

『新課程 視覚でとらえるフォトサイエンス 地学図録』(数研出版)

『新課程二訂版 スクエア最新図説地学』(第一学習社)

A3. ▼

チャレンジ受験は、本選と二次予選にそれぞれ設定されています。毎年夏に開催される国際地学オリンピックに参加できるのは高校生のみです。国内選抜となる日本地学オリンピック

は、前年の12月・1月(予選)~3月(本選)に開催されます。本選に出場できるのは、国際

大会に参加資格のある中3~高2生までです。予選において、本選参加生徒と同等の成績を

おさめた中2以下の生徒は「チャレンジ受験」として本選に参加ができる場合があります

(宿泊施設の関係で参加は保障されてはいません)。チャレンジ受験生は、国際大会の参加

資格を得ることはできませんが、表彰の対象にはなります。二次予選に関しては、一次予選

の成績が平均点以上の小学生を対象に、二次予選をチャレンジ受験できます。

(例:英語は英検4級以上、数学の○○分野等)

A4. ▼

国際地学オリンピックでは、試験問題は日本語翻訳版が提供されますが、さまざまな活動や世界各国から参加する生徒との交流は全て英語で行われます。国際大会選抜試験の最終面談

(グループディスカッション)も英語で行われます。英検などの資格は必要ありませんが、

国際大会を目指す生徒は、英語を読み、コミュニケーションができる力を養っておいてくだ

さい。

A5. ▼

予選の出題範囲は「地学基礎」に限定をしていますが、本選では「地学」も含め、計算や思考力などを問う高度な内容も出題されます。高校『地学』に限らず、本選や国際大会の

試験問題には、地質・固体地球・海洋・気象・天文・総合など、多岐にわたる問題が出題

されますので、日頃から身の回りの地学に関する現象の理解や環境問題などの関連する

ニュースを意識しておくことも必要でしょう。

A6. ▼

鑑定試験は、岩石・鉱物・化石の3分野からそれぞれ出題されます。学校によっては理科室や準備室に標本が保管されていることがあります。まずは学校の先生に相談して、鑑定試験

の勉強に使えそうな岩石・化石標本がないか聞いてみてください。また、岩石・化石が展示

してある各地の博物館・科学館を見学に行くのも良いでしょう。関東地方の方には

地質標本館(茨城県つくば市)

生命の星・地球博物館(神奈川県小田原市)